Obdachlos in Südtirol

Die Straße macht krank

Obdachlose Menschen kämpfen täglich ums Überleben. Das hinterlässt Spuren. Die Lebenserwartung von Frauen beträgt in Italien 85 Jahre, jene von Männern 81, die von obdachlosen Menschen um 20 bis 30 Jahre weniger. Die Ursachen sind vielfältig: chronische Krankheiten, unbehandelte Infektionen, psychische Belastungen, Sucht und fehlender Zugang zu medizinischer Versorgung.

Seelische Wunden, die nicht heilen

Psychische Erkrankungen wie Depression, Angststörungen, Psychosen oder posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) treten bei obdachlosen Menschen besonders oft auf. Der Alltag auf der Straße verschärft diese Symptome. Viele Betroffene entwickeln Suchtprobleme: Alkohol, Opiate oder Amphetamine werden zum ständigen Begleiter. Die Kombination aus psychischer Erkrankung und Sucht erschwert die Behandlung. Die Suizidrate ist alarmierend hoch.

Erst das Dach, dann die Hilfe: „Housing First“

Ein radikaler Ansatz zeigt Erfolg: „Housing first“. Finnland ist Vorzeigeland in Europa. Zuerst erhalten obdachlose Menschen eine eigene Wohnung, ohne Vorbedingungen wie Abstinenz oder Therapie. Dann folgen Betreuung und Unterstützung. Das Ergebnis: Die Zahl der obdachlosen Menschen sank von rund 20.000 in den 1980er-Jahren auf weniger als 4.000 im Jahr 2023. Vier von fünf Betroffenen behalten ihre Wohnung langfristig. Das Modell spart Kosten im Gesundheits- und Justizsystem.

Krank und ohne Schutz

Auf der Straße lauern überall Krankheiten. Obdachlose Menschen infizieren sich häufiger mit Tuberkulose, Hepatitis oder HIV. Kälte, Feuchtigkeit und Luftverschmutzung greifen die Atemwege an. Hautkrankheiten, offene Wunden und Parasiten bleiben oft unbehandelt. Karies, Zahnfleischentzündungen und Zahnausfall sind weit verbreitet. In Italien übernimmt die öffentliche Hand kaum Kosten. Dazu kommen chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Leiden oder Leberzirrhose (oft durch Alkoholmissbrauch). Sie werden meist erst (zu) spät erkannt.

Barrieren im Gesundheitssystem

Die meisten obdachlosen Menschen haben keine:n Hausärzt:in, keine Krankenversicherung, keine Papiere. Angst, Scham oder schlechte Erfahrungen hindern sie daran, medizinische Hilfe zu suchen. Oft landen sie erst dann im Krankenhaus, wenn Krankheiten lebensbedrohlich sind. Es gibt in Südtirol aber auch Hoffnungsschimmer: Mobile Arztpraxen wie die von Volontarius (Leitung: Dr. Martina Felder) oder das STP-Ambulatorium am Krankenhaus Bozen bieten medizinische Versorgung ohne Versicherung an.

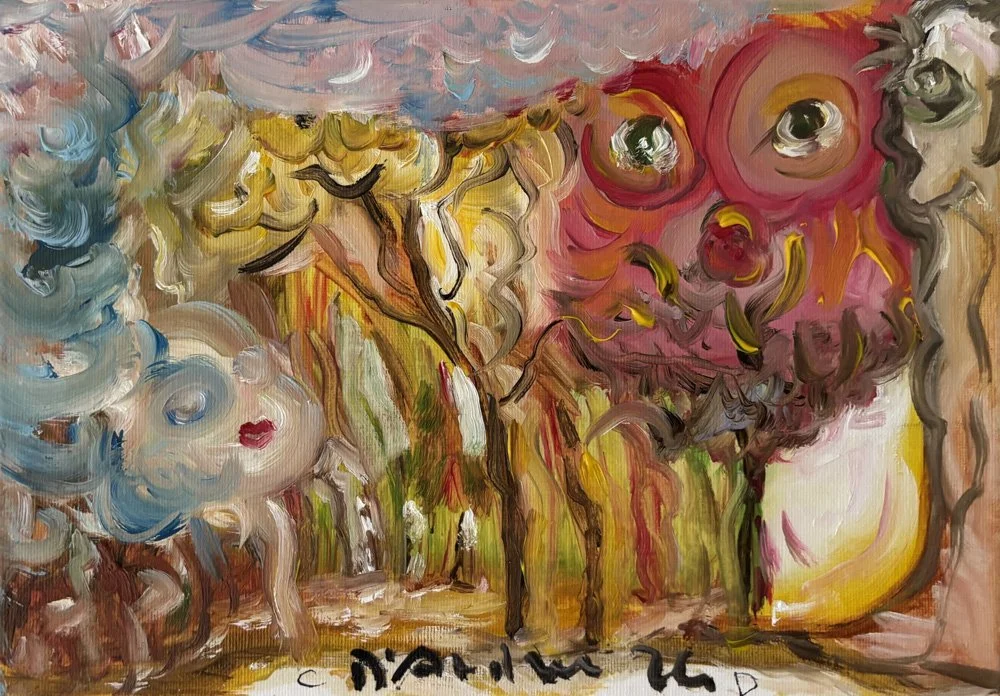

Carlo D’Andrea, Jahrgang 1957, lebte mehr als zehn Jahre in verschiedenen Notunterkünften in Südtirol und teilweise auf der Straße. In seinem Leben gab es viele Höhen und Tiefen. Erst seit er in Haslach in eine kleine Mietwohnung einziehen konnte, die der Verein “Dormizil EO” über das Wohnbauinstitut WOBI angemietet hat, kann er wieder malen. Schon in seiner Jugend war das seine Leidenschaft und eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken. Carlo D’Andrea nennt sich „pittore incompreso“, versuchte vor Jahren, in die „Associazione artisti" aufgenommen zu werden. Ohne festen Wohnsitz blieb ihm das verwehrt. Jetzt ist sein Wohnraum mit leuchtenden Ölbildern gefüllt: Porträts, Meerlandschaften, Fassaden, Fantasien. Licht und warme Farben tragen sie und verwandeln seine Wohnung in ein Atelier.